舞台可以简陋,演出应当精彩;岗位可以平凡,追求应当崇高。 杨建华 2023.04.22

▲1972年,沈阳第一机床厂援建的三线企业——甘肃天水星火机床厂第一批驾驶员与徒工在厂区合影。

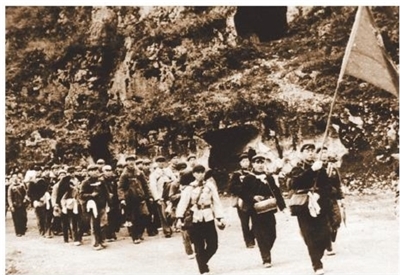

▲1966年,大批工人从东北来到三线工地参加建设。

从东北到西北 劳模精神贯穿始终

“上个世纪70年代初,我们班组有两位老师傅参加支援三线建设。他们都是技术高超的‘大师傅’,到哪里都能发挥出巨大能量。他们出发那天,我们几个年轻人一下班,就骑着自行车前去送行,心里感觉特别不舍。”提起支援三线,全国劳动模范、沈阳鼓风机(集团)有限公司原高级技师杨建华激动地回忆说。

1969年冬,杨建华进入沈阳鼓风机厂,被分配到结构车间当铆工。当时正值辽宁支援三线建设时期,沈阳一批又一批的知识分子、技术骨干及其家属奔赴三线参加建设。至今回望三线建设时期的往事,杨建华仍几度哽咽:“当时我们班组有两位技术水平很高的老师傅——邢文芳、吴会葛。我白天跟随他们学习实际操作、查看图纸,晚上回去再继续钻研,在技术方面取得了很大的进步。因为是‘技术大拿’,在‘备战备荒为人民’‘好人好马上三线’的时代号召下,他们毅然决然地报名参加了支援三线建设。”“火车发车时是一个晚上,车上装满了箱、柜等家具及生活用品。”谈起在沈阳站(时为沈阳南站)与师傅们送别的情景,杨建华说,“我的很多技术都是跟这两位师傅学的,所以心里非常不舍。此后不久,我的两位同学赵航、张丽萍也搭上了前往三线的火车。”杨建华闭上双眼回忆起当时分别的画面,50多年前站台上熟悉的背影又一次浮现在脑海,再睁眼已是满眼婆娑。献了青春献终身,献了终身献子孙,来自东北黑土地的他们,为大西北送去了知难而进、甘于奉献的劳模精神,也将自己的一生奉献给了祖国的繁荣发展。

从学徒开始,杨建华对每一位师傅的长处都认真学习吸取,再加上善于用“脑子”干活儿,他很快就掌握了工作中的“窍门儿”。出徒后,他的第一个活儿是做“集流器”。那时候,两个铆工一天能做出两个“集流器”。“我就想,如果做个模具,能不能提高生产效率呢?所以,我就收集了一些废旧材料,制作了一个‘拼装模具’。结果我一个人一天就能做出两个‘集流器’,效率一下就提高了许多。”杨建华一边比划着“集流器”的样子,一边兴奋地说道。

随着越来越多提高生产效率的新举措被提出并使用,杨建华在厂子里的“名气”也越来越大。1992年,沈阳鼓风机厂召开誓师大会,中心议题是将压缩机机壳由铸造改为焊接拼装。由于压缩机机壳铸造流程多、成本高、周期长,一旦在精加工中出现问题,就会影响工期并造成很大的经济损失。“从1992年到2007年,我一共解决了104项在实际操作中遇到的困难和问题,编制了一套‘一四拼装法’的工艺流程,即‘一套控制变形系统,四步拼装方法’,机壳生产从此实现质的跨越。”他说。

在2007年国家科学技术奖励大会上,杨建华荣获国家科技进步奖,成为获此奖项的中国第二位企业生产一线普通工人,被誉为“中国焊接机壳拼装制造第一人”。

退休后的杨建华劳模本色不改,仍热衷于把焊接技术和劳模精神传授给青年工人和学生。“我通过杨建华技能大师工作室,对刚进厂的技工进行全方位的理论和操作培训,使这些技工很快成为各大车间争抢的‘成手儿’。”杨建华介绍说,“不仅如此,我们还主动出击,走进学校,采取校企联合培养的方式,让学生们毕业后尽快走上工作岗位,投入到实际工作中。”

在电影《你好,李焕英》中,位于湖北襄阳的工厂里,很多工人说话都不是当地口音,反而说着一口东北话,因为在那里东北话已经成为了“厂话”。时至今日,在陕西西安、四川成都、贵州花溪等地,我们还能听到亲切的沈阳口音,而这就得从东北支援内地和援建三线说起……

三线建设是指1964年起,国家在中西部地区进行的一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基本设施建设。作为“共和国工业奠基地”,重工业基础雄厚的沈阳,当时承担了艰巨而繁重的援建任务。在此期间,沈阳涌现出一大批技术过硬的技术骨干,他们吃苦耐劳、任劳任怨,在“备战备荒为人民”“好人好马上三线”的时代号召下,主动投入到国家三线建设之中。

支援三线建设沈阳义不容辞

辽宁作为中国东北地区南部的一个沿海省份,地理位置优越、矿产资源丰富,近代工业发展较为完备。新中国成立后,国家高度重视辽宁的国防工业,仅沈阳市就有四一〇厂、七二四厂、三二一厂、一一二厂等多达33个军工企业。经过三年经济恢复时期,到1952年,辽宁省工业总产值的四分之三分布在沈阳、旅大、鞍山、抚顺四个城市,其中,沈阳市工业总产值占全省的32.98%。“一五”计划完成以后,辽宁工业取得了长足的发展,为支援三线建设打下了坚实的基础。

关于三线建设的背景,《中国共产党的九十年》一书中有这样的论述:“60年代前期,国际形势出现新的动荡,美国对越南北方侵略战争逐步扩大,我国周边形势日趋紧张,备战问题摆到党的重要议程上。1964年五六月间,中央政治局常委扩大会议和中央工作会议专门讨论‘三五’计划时,高度关注国家安全的毛泽东,从经济建设和国防建设的战略布局考虑,将全国划分为一、二、三线。”“据此,中央改变‘三五’计划的最初设想,作出开展三线建设、加强备战的重大战略部署。”

1965年,辽宁省正式编制了《辽宁省地方经济第三个五年计划纲要》,提出了支援大三线、建设小三线的指导思想,并提出要注意平战结合,即战时能坚持生产,且能独立作战;平时要打好生产仗,多出产品、多积累,以便支援国家建设。由于当时对国际战争的潜在危险形势估计得较为严重,导致这一计划以及随之而来的三线建设向“战备”倾斜。

支援三线建设,辽宁义不容辞。那时的辽宁,连续多年工业总产值在全国名列前茅。实践也向世人证明,辽宁在支援三线建设的历史进程中发挥了时代先锋的作用。

来支援的都是实力最强的企业

沈阳作为“共和国工业长子”,为三线建设作出了巨大贡献。1964年开始,沈阳2万多人搬迁建厂支援三线。一大批铁西区的工人奔向祖国中西部,48家企业参与援建,先后派出23304人,其中厂级干部94人、中层干部7000人、技术工人16210人。有3家企业进行了全厂搬迁,23家企业包建新厂,29家企业车间整体划拨。另有代培人员13221人。受援省市自治区达29个,受建市县121个,受建企业526个。

沈阳支援三线建设的企业基本都是当时实力最强的,设备基本都是当时最新的,技术成果基本都是当地最先进的,如沈阳低压开关厂抽调了500余人和130台优质设备去甘肃省天水市,建成了长城控制电器厂。1970年,该厂又调出79台设备和50名职工支援河南开关厂。此后,沈阳低压开关厂又先后派出大量干部、工程技术人员和工人支援河南鹤壁、四川德阳以及陕西西安、新疆等地的开关厂建设。沈阳国营四一〇厂(今中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司)根据国家第三机械工业部的指示,按“三包一保”(即包建、包迁、包投产,保证老厂增产)的要求,于1965年至1969年间为贵州地区的011基地和汉中地区012基地的三线建设输送了大批干部、技术人员、工人和设备,为加速三线建设贡献了力量。截至1969年,工厂向三线新厂共输送各类人员2665名、机床设备118台、各类工夹量具合计12598件套。

还有沈阳电动工具厂、沈阳微电机厂、沈阳机器厂、沈阳化工研究院、沈阳第四橡胶厂、沈阳有色冶金机械厂……其中,沈阳电动工具厂、沈阳微电机厂的部分设备和人员迁往青海西宁;沈阳化工研究院的部分生产项目、沈阳机器厂的部分设备和人员迁往四川;沈阳有色冶金机械厂部分人员迁往陕西,支援西北有色冶金机械厂建设;沈阳第四橡胶厂生产特种橡胶杂品的部分设备和人员迁往陕西咸阳,并入西北橡胶厂。经此,沈阳人带着他们艰苦奋斗的精神和磨灭不了的东北乡音迅速融入到三线建设中去。

三线建设中的 东北乡音还在延续

在甘肃省天水市,韩英杰和她的丈夫高杰都是支援三线建设的第二代,一口亲切的东北话唤起了人们对于三线建设的记忆。

1967年7月,根据当时第一机械工业部二局《关于迅速建立新厂筹建领导班子的通知》和国家计委《关于星火机床厂设计任务书的复函》,沈阳第一机床厂开始在甘肃天水援建星火机床厂。

高杰的父亲是一名工程师,于1971年参加第二批支援三线建设,此后全家7口人全部搬迁到天水。那时厂里的家属区还没有建好,他们只能借住在当地人家的土坯房里。

韩英杰说:“父亲是机床一厂的一名钳工,母亲在厂里负责后勤工作。得知厂子要派技术工人去建设‘大三线’,技术过硬的父亲主动向厂里提出了申请。除了自己,父亲还申请全家一起去。1973年年底,我们全家迁到了甘肃天水。”

随着时间的推移,在父亲援建的厂区附近,不仅有沈阳援建的其他工厂,也出现了上海等地援建的工厂,从东北人与东北人联姻,到东北人与上海人、当地人联姻,渐渐地大家融为一体,成为了“一家人”。而这一口乡音不变的东北话,已经成为父辈、祖辈们留给他们的“根”,仍与家乡沈阳保留着某种亲切的连接。

韩英杰说,父母那一辈很多人都为支援三线建设奉献了自己的一生。作为“三线人”的后代,要继续发扬父辈吃苦耐劳、任劳任怨的精神,不断创新、开拓进取,为祖国的繁荣昌盛挥洒自己的青春和热血。

三线建设,是共和国历史上一段不平凡的历程,沈阳的许多三线建设者都将自己的一生作为来自“共和国工业奠基地”的财富留在了三线建设的热土上。他们积极发扬爱岗敬业、争创一流,艰苦奋斗、勇于创新,淡泊名利、甘于奉献的劳模精神,在原本荒凉贫瘠的土地上留下了一个又一个工业化印迹。

来源:《沈阳日报》(2023年04月28日 第 T8 版) 沈阳日报、沈报全媒体 记者 张一弛/采写 王雁/翻拍 刘野/速写