宁儿:

母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已到了牺牲的前夕了。母亲和你在生前是永久没有再见的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实际行动来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!

一九三六年八月二日

你的母亲赵一曼于车中

每次参观沈阳“九·一八”历史博物馆,我都会瞻仰刻在碑石上的这封信。信不长,但字字撞击内心。每次阅读,我都会被烈士深切的情感和坚定的革命信仰所打动,泪流满面。

今天,将由我为大家分享《红色家书》。捧读《红色家书》,革命烈士赵一曼《赶快成人,来安慰你地下的母亲》这篇家书和建党百年来革命前辈们一篇篇含义深刻、情真意切的红色家书,弥漫着革命年代血与火、生与死,每一页都如承载了千斤之重,无异于一次次跨越时空、荡涤灵魂的红色精神洗礼。

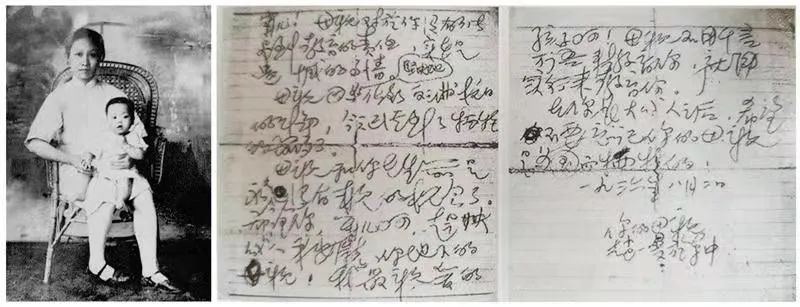

1936年8月2日凌晨,黑龙江哈尔滨至珠河(今尚志市)的铁路线上,一列日军列车呼啸而过。车上有一间临时牢房,押送着一位即将奔赴刑场的“女囚”。她忍受着严刑拷打的剧痛,给远在千里之外的儿子写下两封绝笔信。百余字中,她先后多次深情呼唤“我的孩子”,道尽了一位母亲对儿子的深深眷恋。她——就是抗日女英雄、东北抗日联军第三军二团政委赵一曼。

赵一曼,原名李坤泰,又名李一超。“九一八”事变后,在国难当头、民族危亡之际,赵一曼深明大义,毅然奔赴抗日前线,来到东北。先后任满洲总工会秘书、组织部部长,中共滨江省珠河县中心县委特派员、铁北区委书记、抗联三军二团政委等职。在哈尔滨,赵一曼组织并领导电车工人大罢工;在珠河县,她积极宣传抗日救国主张,组建起一支农民自卫队,在白山黑水之间,与日寇浴血奋战,令敌人闻风丧胆。“誓志为国不为家,涉江渡海走天涯。男儿岂是全都好,女子缘何分外差?一世忠贞兴故国,满腔热血沃中华。白山黑水除敌寇,笑看旌旗红似花。”她一首《滨江抒怀》以雄壮奔放的格调、乐观积极的态度、胆魄过人的勇气,洋溢着炽热如火的爱国主义激情。

1935年11月,赵一曼和团长带领的部队被日伪军包围在一座山里,她沉着地协助团长指挥部队与日伪军激战,连续打退敌人6次进攻,但由于敌我兵力悬殊,突围中,赵一曼身负重伤。在珠河县春秋岭附近一农民家中养伤时,被搜捕的日军发现,战斗中她再度负伤,昏迷被俘。

在审讯室里,日军对赵一曼使用了各种非人手段:用马鞭抽打、用钢针刺伤口、用烧红的烙铁烙皮肉、逼她投降招供,但她宁死不屈,无计可施的敌人决定把她押回她曾战斗过的珠河县处死示众。在被押上去珠河的火车上,赵一曼知道最后时刻到了,她给心爱的儿子写下遗书。临刑前,她高唱《红旗歌》:“民众的旗,血红的旗,收殓着战士的尸体,尸体还没有僵硬,鲜血已染红了旗帜……”高呼“打倒日本帝国主义!中国共产党万岁!”后,壮烈牺牲,年仅31岁,她用自己的生命谱写了一曲壮烈的诗篇,用鲜血染红了共和国的旗帜!

她没有留下坟墓,只留下一封小小的家书。信中那一声声“宁儿”的呼唤,令人痛彻心扉,一颗搏动着的滴血的心所包含着的强烈的献身精神和伟大的母爱冲击着我们的心。母亲的爱意和对黑暗势力的恨意,在语重心长的反复叮嘱中自然显露。

“烽火连三月,家书抵万金”,一封家书不知承载着多少人的思念和悲喜,尤其是在时局动荡、战火纷飞的年代。而从《红色家书》中我们除了能感受到革命先烈们的思念和喜悲外,更读出了一种磅礴力量、一种崭新希望。这种力量和希望使我们深深震撼,久久不能平静。

“别让子规啼血蒙了眼,别用泪水送儿别人间”“你会看到我们举过的红旗飘扬在祖国的蓝天”,这是夏明翰给母亲的信。在那风雨如晦的年代,在亲情与国家之间,无数革命志士选择远离父母妻儿,明知牺牲而无怨无悔地走向战场。然而,人非草木,孰能无情,在战斗之余,革命者只能将对亲人的思念埋在心头,溢于家书。

在死前他们放不下自己的父母妻儿,他们更放不下的是革命的事业和心中的信仰。如吉鸿昌所书他们是“为时代而牺牲”,刘愿庵所书“无产阶级的意识是不能抹杀的,这是中国一线曙光,我们的牺牲总算不是枉然的,因此我心中仍然是很快乐的”!“只要革命成功了,就是万死也无恨”!这是毛泽建就义前的遗书;“杀不尽头颅流不尽鲜血”,这是邓贞谦狱中绝笔书,都让我们深受震撼!他们都是为心中的理想信念、为共产主义事业牺牲的!为了建设光明、美好、幸福、富强的新中国,他们浴血奋战、视死如归,表现出大无畏的英雄气概和崇高的不怕牺牲精神,谱写出一曲曲悲壮的英雄史诗,让我们感受到了革命先烈们的坚定信仰、至真至纯、至善至美,更从中汲取无尽的精神养分、信仰力量!

1957年,当原东北抗联组织部的工作人员到赵一曼的家乡四川宜宾进行烈士身份核实时,她儿子陈掖贤才第一次知道了母亲的身份。这时,距赵一曼牺牲已有21年。

赵一曼的孙女陈红回忆说,父亲知道以后,很伤心地大哭了一场。他觉得他的母亲是很伟大的,但是他心里很难受。这也是为什么父亲后来连烈士证和抚恤金都没有去领,因为他知道那是用自己母亲的鲜血换来的,他不敢去碰那个证。得知赵一曼是自己的母亲后,陈掖贤专程前往东北凭吊,在东北烈士纪念馆,他亲手抄下了这封遗信,用钢针蘸着蓝墨水在自己手上刺了“赵一曼”三个字。

陈掖贤一生一直牢记着母亲遗书中的嘱托。他学习优秀,考入中国人民大学外交系,毕业时本可成为一名外交官,但因觉得那时国家更需要工业建设,于是就去北京工业学校工作。1982年,陈掖贤因病去世,没有给后人留下任何家产,只有寥寥数行字:“不要以烈士后代自居,要过平民百姓的生活,不要给组织上添任何麻烦。”

革命烈士陈觉就义前,给爱妻赵云霄的诀别信中写道:“我们正是为了救助全中国人民的父母和妻儿,所以牺牲了自己的一切。我们虽然是死了,但我们的遗志自有未死的同志来完成。”黄竞西在给岳舅的遗信中写道:“我为党牺牲,有无上光荣,你们不要为我悲伤。”这些视死如归、大义凛然的誓言生动表达了共产党人对远大理想的坚贞。正是有无数信仰坚定的共产党员前仆后继,我们党才能带领中华民族克服一个又一个困难,实现了从站起来到富起来、再到强起来的伟大跨越。

“生是为中国,死是为中国”读到刘伯坚烈士这句话我们热血沸腾。“同志们,胜利的时候,请不要忘记我们!”读到裘古怀烈士这句遗言更是热泪盈眶。祖国怎会忘记!人民又怎能忘记?我们有今天的幸福生活,正是无数革命先烈们用鲜血和生命换来的!!

我们沐浴着明媚阳光,在金廊彩塔的轻奢与烟火中徜徉,在沈城的历史与时尚里游览,在浑河沿岸的生态与休闲中享受静美时光。我们在充实忙碌的工作岗位实现着自我的价值,在明朗多姿的生活里寻找着人生的意义,在实现中华民族伟大复兴的路上大步向前。

每次合上《红色家书》,每次去沈阳“九·一八”历史博物馆,我都要对赵一曼等革命烈士说:“谢谢所有英雄替我们承受了苦难!谢谢所有做出巨大牺牲的革命先烈家庭为我们创造了幸福的今天!这个中华盛世,繁华灿烂、幸福美好,一切皆如您所愿!”

作者简介

孙俊,辽宁省作家协会会员,辽宁省散文学会会员。作品发表于《中国国防报》《山西日报》《辽沈晚报》《沈阳日报》《沈阳晚报》等。