金秋十月,精神传承正当时。10月14日上午,一场庄重而充满温情的捐赠仪式在沈阳劳动模范纪念馆内举行。百余件承载着劳模光辉岁月与崇高精神的珍贵实物,被郑重地移交至沈阳劳动模范纪念馆。这不仅是馆藏资源的又一次丰富,更是一次跨越时空的精神对话,为新时代弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神注入了沉甸甸的实物载体与鲜活的情感温度。

捐赠现场睹物思人,传奇岁月触手可及

捐赠仪式现场,气氛庄严而感人。这些即将入藏劳模馆的文物,并非冰冷的旧物,而是一段段峥嵘岁月的信物,是劳模们毕生奋斗与无私奉献的无声见证。

上过朝鲜战场的传奇女劳模金润素的女儿李英女士将母亲在抗美援朝战场上穿着的军装,以及出席全国人民代表大会时穿着的民族服饰,无偿捐赠给了劳模馆。这两套服装,一套浸润过战火的硝烟,承载着保家卫国的赤胆忠心;一套闪耀在国家的议政殿堂,象征着劳动人民至高无上的荣誉。李英女士动情地表示:“这两套服装,静静地诉说着母亲不平凡的一生。它们不仅是母亲个人的珍贵记忆,更凝结了那一代劳模对祖国、对人民最深沉的爱与担当。我们希望将它们存放在这里,让后辈都能看到,今天的幸福生活,是由怎样的奋斗与牺牲换来的。”

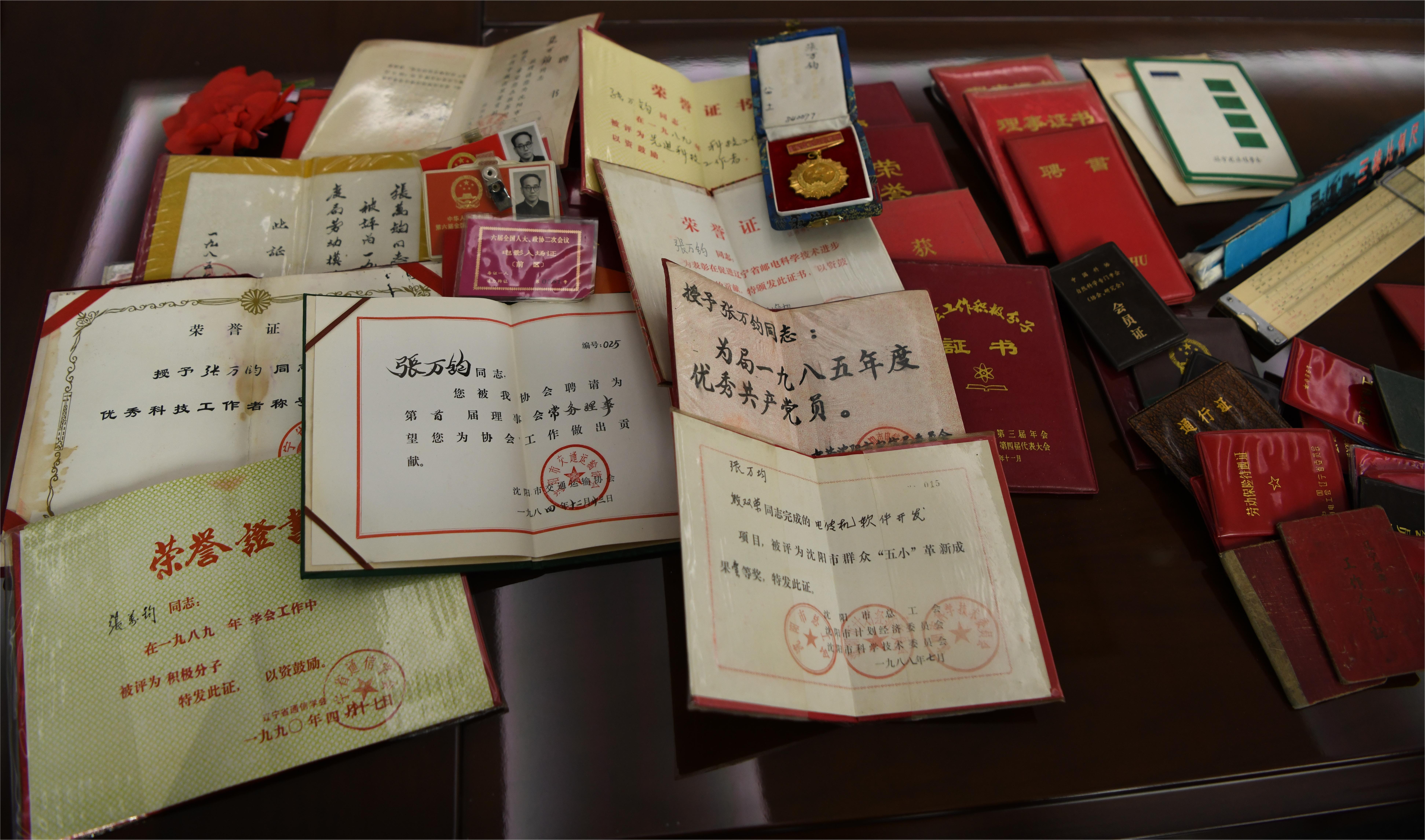

另一份厚重的捐赠来自省劳模、原市电信局总工程师张万钧的家属。他的老伴赵萍莲及儿子张锦程慷慨捐赠了包括奖章、证书、照片、手稿、工具等在内的100余件珍贵物品。这些藏品时间跨度长达数十年,如同一部微型的个人奋斗史,系统而完整地呈现了张万钧在通信技术领域兢兢业业、刻苦钻研、创新实干的卓越历程。那一枚枚锈迹斑斑的奖章,是他无数个攻坚克难的夜晚的勋章;那一页页泛黄的手稿,是他智慧与心血的结晶。家属们希望,通过这些实物,能让后人真切地感受到老一辈科技工作者严谨求实、报效国家的拳拳之心。

系统挖掘实物征集,为城市留住“活历史”

沈阳劳动模范纪念馆馆长王欣欣在现场为劳模家属颁发了捐赠证书,并代表劳模馆对捐赠者及其家属的无私奉献与高度信任表示了衷心的感谢。她郑重承诺:“这些实物是劳模精神最生动、最直观的载体,是开展爱国主义教育和劳动教育的宝贵资源。劳模馆必将以高度的历史责任感,妥善保管、深入研究、充分利用好这些珍贵文物,通过展览、教育、研究等多种形式,让其蕴含的精神力量在新时代绽放出更加璀璨的光芒。”

其实,本次捐赠并非偶然,而是沈阳劳动模范纪念馆今年系统性开展劳模精神挖掘与传承工作的一个缩影。面对老一辈劳模年事已高的现实,为与时间赛跑,留住这些“活历史”,今年,劳模馆与新华社展开深度合作,启动了具有抢救性意义的“劳模口述史”项目。该项目通过深入挖掘、系统整理老一辈劳模的奋斗故事,拍摄系列宣传片,旨在为时代留存下一批鲜活、珍贵的影像与文字档案。与此同时,劳模馆同步面向社会及劳模群体发起了大规模的实物征集活动,呼吁大家将承载着劳模记忆的物件捐赠出来,共同丰富城市的精神宝库。

此次劳模馆接收的百余件文物,正是此次系统挖掘的丰硕成果。它们将从劳模个人的珍藏,转变为社会的共同财富,从家庭的记忆,升华为城市乃至国家的集体记忆。沈阳劳动模范纪念馆馆长王欣欣表示,这一“口述史+实物征集”的双轨并行模式,构建了一套立体的、多维度的劳模历史保护体系,使得劳模精神的传承既有史的厚度,又有物的依托,更有人情的温度。

让劳模精神“走出去”“活起来”,上万人次接受精神洗礼

收藏是为了更好地传承,研究是为了更广地传播。今年以来,沈阳劳动模范纪念馆在扎实做好馆藏研究与保护的基础上,积极拓展社会教育功能,大胆创新宣传模式,让劳模精神走出展柜、走出场馆,以更加生动、多元的形式“飞入寻常百姓家”。

近期,劳模馆走进沈阳市委党校,创新打造了“英雄城市的脊梁——劳模精神与沈阳振兴之路”劳模访谈课。课程别出心裁地采用“一人、一组、一长”三个维度,通过事迹宣讲、沉浸式短剧、现场访谈、劳模群像剧等多种形式,深刻而生动地阐述了劳模精神的时代内涵与核心价值。

更令人眼前一亮的是,劳模馆还将课堂搬到了繁华的中街盛京大家庭工业风主题街区。在这里,讲解员们“边走边讲”,结合原创短剧、评书、快板等群众喜闻乐见的曲艺形式,为往来游客带来了一堂别开生面的“行走的大思政课”。这种将严肃主题与轻松形式、历史精神与当代场景相结合的尝试,极大地突破了传统宣教的边界,吸引了大量市民和游客驻足聆听。据统计,今年“流动劳模馆”已累计开展15场,覆盖受众超过5000人次。

另外,劳模馆致力于将公众“请进来”,在馆内营造沉浸式体验氛围,让历史“活”起来。每周三、周五固定开展多场以劳模事迹为蓝本创作的沉浸式演出。这些演出通过专业演员戏剧化的艺术再现和情景交融的舞台呈现,将观众瞬间带回到那个火红的建设年代,让游客能够“亲眼看见”劳模们在艰苦环境下的坚守,感受他们面对技术难关时的执着,体会他们取得突破时的喜悦。

据统计,今年馆内已成功开展186场沉浸式演出,接待了192个团队,共计7400余人次在此接受了一场场直抵人心的精神洗礼。

来源:指尖新闻