左起苑航、苑德华、白桂珍、苑永志合影。

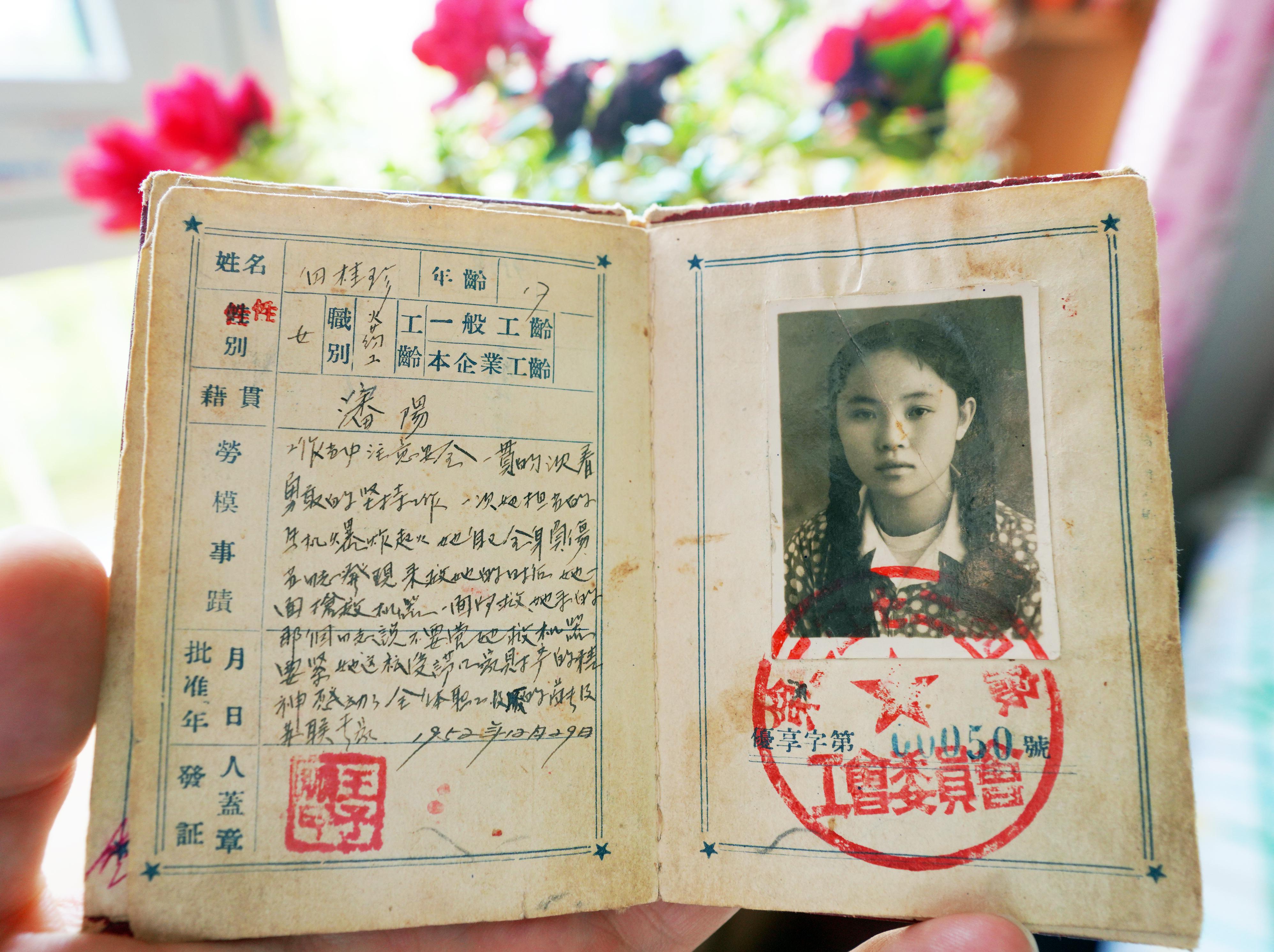

白桂珍的劳模证书。

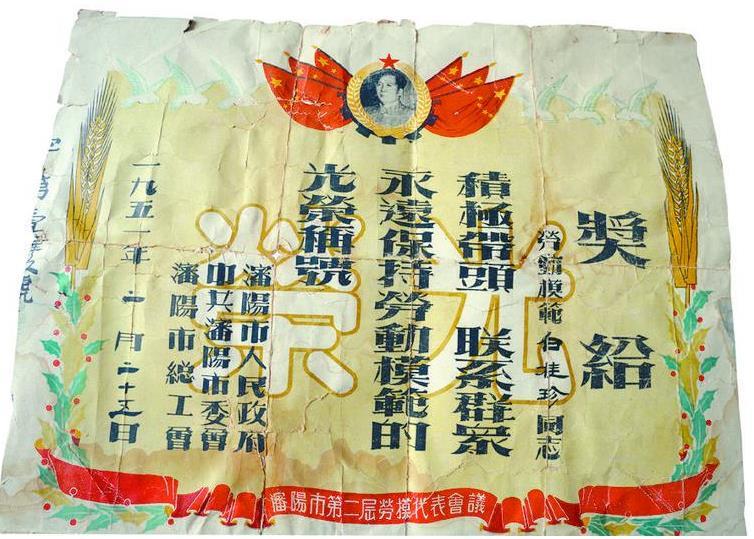

1951年白桂珍获得的劳模奖状。

“为了保卫祖国,巩固祖国的国防建设,你们不顾一切困难危险,夜以继日,坚持不懈,使新产品试验成功并开始大量制造,有力支援了战争,这是你们对国家的巨大贡献,这是你们的光荣!”

2021年,中国兵器辽沈工业集团有限公司在归整旧档案时,一封尘封的感谢信悄然浮现。三页泛黄的红头信纸上,记录着抗美援朝战争时期,中央兵工总局东北兵工局于1951年发给该公司前身(时五二工厂)的表彰名单。在大都是男性科研专家的名单中,唯一一位名叫“白桂珍”的女性生产工人,出现在了“残废”“一等”项列之下。这不由得引起了人们的惊诧和关注,一段沉默的牺牲与一个兵工家庭绵延三代的忠诚传承也自此揭开……

十五岁的火药工 血与火淬炼的勋章

“我不小了,有的是力气,能干活!”1948年11月,沈阳解放,中国人民解放军东北军区军工部接管了沈阳兵工厂。家住工厂附近、年仅十来岁的白桂珍,每天都会在门口张望,嚷嚷着要参加工作、投身国家建设。

1950年1月,15岁的白桂珍终于得偿所愿,被分配到五二工厂弹药装配车间,担任了最危险的工种——火药工。然而,随着国际形势骤变,工厂临危受命,肩负起研发生产武器的艰巨任务,全体工人24小时轮班,车间里彻夜通明,机器的轰鸣声更加急促。白桂珍和工友们眼睛里布满血丝,精神却高度亢奋,就连走路都带着风,“因为,我们都认准一个理儿,后方多流汗,前方才能少流血”,白桂珍回忆说。

“任务太紧了,碾片机那边人不够,谁能顶上?”车间主任猛地推开门嘶声喊道。白桂珍知道,碾片工序负责剔除炸药中的杂质,任何微小的摩擦、撞击,甚至静电火花都可能引发爆炸。不仅如此,在当时的条件下,车间里的防护设施仅是工位之间竖起的几张薄铁皮隔断。但看到身边的女同事大都有了孩子,她毅然第一个举起手。

新的工作岗位强度陡增,空气中的火药味更加浓烈刺鼻。1950年,一个雷雨交加的夜晚,白桂珍像往常一样加班加点装填火药,忽然耳畔一声巨响,伴随着一团火光,她只觉得眼前一片血红与黑暗交织,左臂瞬间失去了知觉,血腥味和硝烟味充斥着口鼻,巨大的耳鸣让她几乎听不见任何声音。三名值班战士闻声冲入,要把满身是血的白桂珍抬去医治,可她却顾不上血肉模糊的自己,急忙喊道:“先别管我!快抢救机器!”

大火扑灭了,碾片机保住了,工厂也避免了连环爆炸,但白桂珍却在花季的年龄永远失去了右眼,左臂也留下大面积烧伤,落下一级伤残。更令人痛心的是,不久后,同在厂里工作的哥哥白忠义,在生产朝鲜战场急需的迫击炮弹时发生爆炸,不幸牺牲在岗位上。1951年,白桂珍被授予沈阳市劳动模范、东北兵工系统劳动模范称号。

硝烟散去,时隔多年,已是90岁高龄的白桂珍从未后悔当初的选择:“前线是战场,后方也是战场。志愿军战士抛头颅洒热血,保家卫国不畏牺牲,我这点牺牲不值一提!”在她看来,她和哥哥的故事并非特例,没有什么值得宣扬。于是,这份血肉之躯铸就的功绩,连同哥哥牺牲的痛楚,都被她深埋心底,从未向任何人提起,更不曾向单位提出任何要求。

兵工人与转业兵 忠诚奉献中收获爱情

哪个花季少女不爱美呢?一身伤残并未阻挡白桂珍对生活的热爱,出院后的她不仅一如既往地热情工作,还每天都把自己收拾得干净漂亮,脸上也总是挂着灿烂的笑容。

“小白这姑娘多好啊,她这终身大事,咱们厂里可得上心。”“小苑是单身吧,转业前是海军排长,人长得精神,工作也踏实。就是……怕人家有顾虑啊。”“咱牵个线,先让年轻人见见面吧。”就这样,在厂领导的撮合下,白桂珍与苑德华相识了。

初次见面,看到眼前这位笑容明朗,脸上却带着明显伤疤的姑娘,苑德华一时语塞。憋了半天问出的第一个问题是:“白桂珍同志,我听说……当年那次爆炸,你第一反应是喊人先救机器?”

“是啊,机器要是毁了,前线可就没炮弹了。”白桂珍笑了,眼角的疤痕也弯出了倔强的弧度,让这个当过兵的男人心里一震。

“这姑娘……真难得!”苑德华心底涌起深深的敬佩,可还是有点儿难以启齿的顾虑。他声音放得更轻缓了些,试探地说:“我,和我们家里人……都特别喜欢小孩儿。”

“哈哈哈……”白桂珍一愣,随即像是明白了什么,爽朗地大笑起来:“苑德华同志,你多虑啦!我被炸伤的是上肢,不碍事的。”

一次坦诚的相见,为同样直率、坦荡的两人搭起了连心桥。

1960年,苑德华、白桂珍结婚了。婚后的日子简单顺遂,苑德华把在部队学到的条令条例用在了持家上,白桂珍则用巧手把家里拾掇得窗明几净。没几年,两人接连孕育了两儿一女,这个双职工的五口之家,屋里屋外洋溢着简单的快乐,他们甚至成为邻居中第一户买黑白电视的家庭。

最令夫妻俩欣慰和满足的,不只是物质生活的日益改善,而是听着机器轰鸣声、闻着淡淡火药味长大的三个孩子——大儿子苑永志走进军营,转业后和弟弟苑永红一起回到更名后的七二四厂,从事兵工前沿基础工作;小女儿苑伟则成为一名护士,在另一条战线上守护着兵工人的健康。兄妹三人分别用自己的实际行动,延续着这个兵工家庭深沉厚重的家国情怀。

第三代退伍兵 踏着祖辈的足迹

1995年,白桂珍退休了。两个儿子已成家,逐渐成为厂里的骨干。照看孙辈的重任,她便主动地接了过来。

“奶奶,你的眼睛咋看不见的?手又是咋伤的?”大孙子苑航对奶奶的故事充满好奇。白桂珍总是淡淡一笑:“干活时不小心碰的。”轻描淡写,再不多话。然而,苑航还是从邻居伯伯阿姨的闲谈、小伙伴们的议论中,渐渐拼凑出真相——奶奶是抗美援朝战争期间生产炮弹受的伤。

在家庭环境的熏陶下,2003年,苑航追随爷爷和父亲的脚步,参军入伍。2006年,退伍回沈的他,主动要求回到祖辈父辈奋斗了一辈子的地方——此时,工厂已更名为中国兵器工业集团辽沈工业集团有限公司。

作为新入厂的退伍兵,填报岗位意向时,苑航心里打起了鼓。他内心深处渴望去奶奶当年的装药车间,接过那无形的接力棒,可一想到奶奶空空的右眼眶和布满疤痕的左臂,他又犹豫了。

白桂珍一眼看穿了孙子的心事,“就去装药车间!”,老太太语气干脆,替孙子拍了板。“啥活都得有人干,越危险、越光荣啊!再说,你看现在厂里设备多先进,安全规程多严格,只要你按章操作,安全得很!”奶奶的话让苑航彻底放下了心里的包袱,不久,他坚定地走进装药车间,成为家族第三代兵工人。那一年,他也不过刚满二十岁。

“绝不能给长辈们丢脸。”初入车间,面对繁重陌生的任务,苑航也经历过迷茫和疲惫,可他一次次咬牙坚持了下来,努力钻研技术,逐渐成长为骨干。2016年,苑航光荣地加入了中国共产党。2018年,又被任命为分厂喷漆班班长。每当有工作上的好消息,他总是第一时间告诉奶奶,老人静静地听着,笑盈盈地朝孙子竖起大拇指。跨越半个多世纪的精神传承,在祖孙俩交汇的目光中完成。

新时代兵工人 智能车间信念不变

成熟稳重的苑航被大家亲切地称为“航哥”。如今,在喷漆班长的岗位上,“航哥”带领着十几名班组成员,把守着产品出厂前的最后一关——为炮弹外壳喷漆、印制标志。这活儿看着简单,却需要极致的细心和责任心:喷上去的漆膜,厚度必须精准控制在20到40微米之间,薄了得返工,厚了可能直接报废。“咱班组连续多年产品抽检合格率都是100%,是厂里响当当的‘质量信得过班组’。”

随着科技的发展,创新的浪潮也涌入了这个传统车间。过去靠工人手持喷枪、凭经验和眼力操作的手动线,如今换成了“人机隔离、黑灯生产”的智能生产线。设备在更新,技术在进步,但苑航心里那根安全生产的弦,始终绷得紧紧的。班组来了新人,他头一件事就是反复强调安全规程,手把手地教,不厌其烦地叮嘱。班组成员谁过生日,都会收到一份工会送来的精心包装的“平安果”,这份小小的仪式感,寄托着工友们最朴素真挚的期盼。

不管再忙,苑航几乎每周雷打不动地去看望爷爷奶奶。年逾九十的苑德华和白桂珍听着孙子描述厂里现代化的食堂、自动化的生产线等年轻时做梦都想不到的景象,布满皱纹的脸上总是绽放出欣慰而满足的笑容。在家庭氛围的影响下,苑家的第四代也早早地对国防事业充满了好奇与向往……

绵延七十五载,那份“把一切献给党”的崇高信念和“国家利益高于一切”的价值观,如同一条坚韧的河流,在一家四代人的血脉中静静流淌。

沈阳日报、沈报全媒体

记者 曲俊铮/文 李浩/摄

记者手记

采访中,白桂珍反复说,在那个年代,她和牺牲的哥哥不算特例,为国家付出是应该的,没什么值得宣扬的,“后方干活受伤,哪有前线战士流血伟大?”正是这份纯粹得近乎本能的爱国情和以厂为家的归属感,支撑她无视这份牺牲和痛楚,也无谓这份功绩和荣光,如常生活七十多年。

三代兵工人,一切献给党。放眼望去,这个家族的故事,又何止是辽沈工业集团一座工厂的光焰?七十多年来,在沈阳,在辽宁,又有多少这样默默无闻的产业工人?他们一生所求,不过是国家需要时,自己恰好在那里,能做些什么。他们就像螺丝钉一样,牢牢钉在自己的工位上,把党的指引、国家需要、人民所托无声地刻进每一道工序。

纵然他们从未想过成为英雄,可当尘封的故事被翻开,人们才恍然:正是这些觉得自己“很普通”的人,用一辈子俯身于平凡的坚韧,赋予了这片土地最深沉的底气。这沉默本身,重如千钧。 (曲俊铮)

来源:《沈阳日报》(2025年06月27日 第11版)